不知不觉中,你是否发现,自己似乎一刻都不能离开手机了?

如果手机电量低于30%,就会异常地焦躁不安,千方百计为其续电,不然心里空落落的。

其实不想花那么多时间在社交平台上,但不知为什么还是一直刷,生怕错过了什么。

而且,手机似乎比世界上绝大多数人都更加了解自己?

99条+的未读消息,微信朋友圈新收到的点赞与回复,小红书的推荐总是精准地踩中兴趣点,短视频推送总是下一个更精彩,微博的热点每一个都想点开……

于是,点击,滑动,浏览。

五分钟,五分钟,再五分钟……又是什么事情都没做,一天就这样过去了。

我这是怎么了?

我为什么离不开手机?

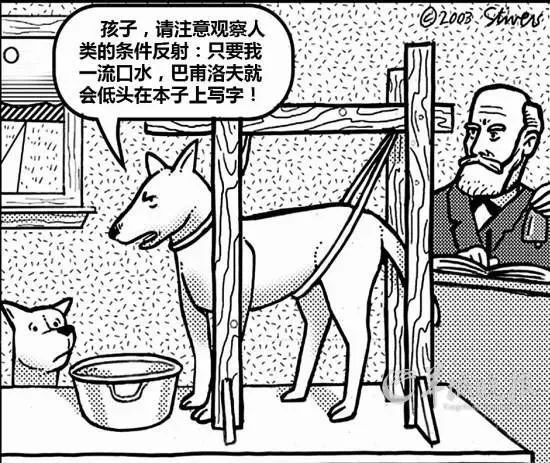

我们对手机的依赖似乎接近于一种条件反射。俄国著名的心理学家伊万·巴甫洛夫在他最标志性的研究中,以狗狗为研究对象,验证了条件反射作用。他利用狗狗看到食物或吃到食物前流口水的特性,在每次给狗狗送食物之前摇动铃声。很快一段时间后,铃声一响,狗狗就开始分泌唾液。

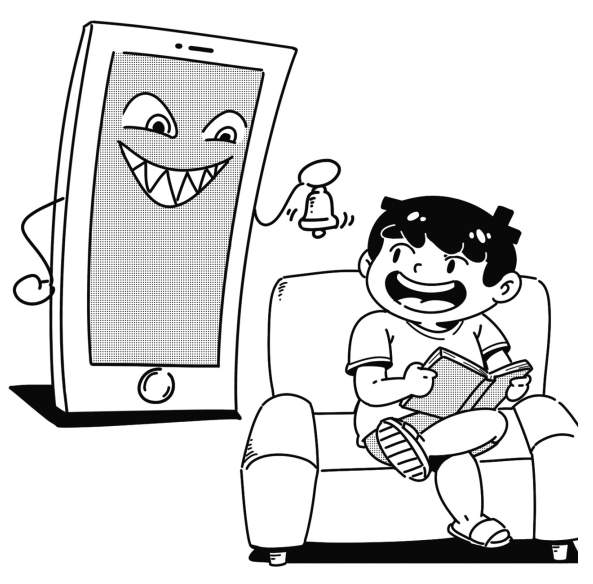

巴甫洛夫的经典条件作用理论,能够解释我们沉迷手机难以自拔的原因:手机里面似乎有另一个世界,里面的新闻逸事、娱乐游戏、重要资讯以及社交活动与我们的生活有着紧密联系。手机在我们的生活中如此重要,几乎成为了不可抗力。以至于每一次滴答、每一下振动、每一句“叮——”都仿佛敲在我们的心弦上,激起难以抗拒的回音。

在某种意义上,我们似乎也如巴普洛夫的实验对象,只不过是智能的,主动等待并积极创造着APP信息的重复刺激。我们在等待,却不知,我们已经陷入了手机分离焦虑症的漩涡。

手机分离焦虑症(phone separation anxiety,简称PSA),是因没有或者不能使用手机(比如丢失、没电、不在身边等“脱线”状态)而产生焦虑。其典型表征包括频繁强迫性地检查手机(是否有未接来电或者讯息、电量是否足够),想象手机在出声或者震动(但并没有),去哪都带着手机(比如卫生间、餐厅、上床睡觉前),过度使用手机进行日常活动,比如大肆剁手购物。

英国贝德福德大学的盖里·金曼(Gail Kinman)教授认为,PSA与任何一种上瘾症状类似:当焦虑症患者感到孤独、沮丧、恐慌的时候,我们可能会抱起一条自己熟悉的毯子缓解焦虑,就像是PSA人群会把自己交给手机一样。

可是,我也不想这样

却克制不住自己滑动的指尖

PSA是怎么形成的?在智能手机出现的短短几十年里,我们的生活又是怎么被这些方方正正的金属块改变的?其实回想起来,一切都合情合理。

在最初,手机只能打电话发短信的时候,我们会认为手机是社交生活的补充。毕竟谁也不可能天天跟人都有必须要见面才能说得清楚的话。但是随着科技迅速发展,给我们带来更加便捷的沟通的同时,我们却只能捧着手机等待“叮——”的一

声。

此外,身处如此一个信息爆炸的时代,手机对于绝大多数渴望群体感的使用者来说都是最主要的信息渠道。微博里顶上去的热搜,综艺里冒出的新梗,抖音里火起来的视频……脱离手机很容易对这些一无所知,变成“脱离社会”。在排解孤独这道难题里,手机成了现代最为常用的作弊手法。

不用过于担忧的是,当你找不到手机、或意识到自己找不到手机的时候,每个人都可能会经历一段短暂的焦虑时间,但这并不意味着你有PSA。不过如果你天天担心手机出状况,以至于无法集中精力做你应该去做的事情,那就有问题了。

最终,我尝试着改变

专注地感受当下的生活

当我们对手机极度依赖产生焦虑的同时,也不能忽视了它对我们学习生活质量的无声侵蚀。我们可以更有智慧地使用它,让它成为帮助我们进步、提高效率的好伙伴。

01 分别设置法

可以在手机设置白屏功能,把一些应用设置成白名单,一些应用设置成黑名单。学习的时候打开白屏功能,白名单的应用也可以正常使用,黑名单的应用则自动关闭,不会来干扰你。例如Timing、番茄时间就有这个功能。

02 隔绝法

放下手机,你可以做很多事情。比如在清晨拿起一本好书,闻着书香,跟着文字畅游思想的海洋。你可以走出宿舍,去户外徒步或者去大自然感受鸟语花香,领略造物主的鬼斧神工。放下手机,你会发现世界还有很多值得你探索的事情。睡觉前你可以把手机放在抽屉里,不带上床,这样会减少你忍不住翻看手机的概率。

03 订立手机使用计划

学会合理地控制每天使用手机的次数。例如,你可以只允许自己在下午6点到7点使用手机里面的抖音APP。你也可以禁止自己在某些特定时段使用手机,例如在上课时间。

通过奖励自己来慢慢减少手机使用的次数,这叫“积极的自我强化”。如果你达到了自己设置的手机使用目标,你就可以用自己最喜爱的食物、新物品或某项活动奖励自己。

同时,手机监测记录着你每小时看手机多少次,可以客观记录自己在哪个时间段使用手机的次数最高,更自觉地做些调整。

所有的尝试都在让手机恢复工具属性,不让自己成为手机的奴隶。

在技术嵌入生活程度日益加深的现代社会,彻底地拒绝互联网和手机与纵情投入或许都不是理想的应对方式。

使用但控制,靠近但适度。

今天是周五,如果你愿意,可以放下手机,早点休息,安排自己来一次餍足安逸的懒觉。也可以明天和三两朋友漫步春天里溜溜自己,看看阳光下慵懒地伸着懒腰的小猫,享受不再是隔着屏幕的,有触感的真实生活。

参考文献

[1]李宗波,王婷婷,梁音,等.(2017). 大学生手机依赖与主观幸福感:社交焦虑的中介作用. 心理与行为研究(4):562-568.

[2]董晨宇,段采薏. (2018).我的手机哪里去了手机失联焦虑症的两种研究取向.新闻与写作.(3):40-44.

[3]张玥,张冬静,熊琳,等.(2018) 手机成瘾与大学生抑郁、焦虑的关系:中介与调节效应分析. 中国临床心理学杂志.(6):1086-1090.

[4]侯娟,朱英格,方晓义.(2021) 手机成瘾与抑郁:社交焦虑和负性情绪信息注意偏向的多重中介作用. 心理学报.(4):362-373.